Am 25. Jänner 1921 wurde das erste Burgenland-Gesetz im Österreichischen Nationalrat beschlossen. Das besagt auch, dass das Burgenland bis zur Bestellung einer Landesregierung durch eine „Verwaltungsstelle für das Burgenland“ regiert werden soll. Zum Landesverwalter wurde Dr. Robert Davy ernannt, ein Sektionschef im Innenministerium, mit schottischen Wurzeln, der schon seit Mai 1919 mit Vorarbeiten zur Angliederung des Burgenlandes beschäftigt war.

Neue Landeshauptstadt gesucht

Durch den Wegfall Soprons, nach der Volksabstimmung am 14. bzw. 16. Dezember 1921, musste sich das Burgenland nach einer neuen Hauptstadt umsehen. Zunächst wurde Bad Sauerbrunn zum Sitz der Verwaltungsstelle. Nach der ersten Landtagswahl im Burgenland am 18. Juni 1922 kam es zu einem Spagat zwischen Bad Sauerbrunn und Eisenstadt. Während die Landesregierung in Bad Sauerbrunn residierte, wo genügend freie Infrastruktur zur Verfügung stand, tagte der Landtag in der heutigen Martinkaserne in Eisenstadt. Dieser Zustand war auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten und so bewarben sich gleich vier Orte darum, neue Landeshauptstadt des Burgenlandes zu werden: Bad Sauerbrunn, Mattersburg, Eisenstadt und Pinkafeld. Die Orte überboten einander mit Versprechungen im finanziellen und infrastrukturellen Bereich.

Die Entscheidung brachte der 30. April 1925. An diesem Tag trat der Landtag zusammen und bestimmte, im fünften Wahlgang, dass die Freistadt Eisenstadt zum Sitz der Landesregierung und des Landtags werden soll. Die Entscheidung gegen Bad Sauerbrunn war nicht leicht gewesen, weil Eisenstadt zwar aufgrund seiner städtischen Struktur, seiner Kultur und Geschichte Vorzüge genoss, allerdings die finanziell günstigste Lösung darin bestanden hätte, Bad Sauerbrunn zur Hauptstadt zu machen, da die Infrastruktur schon vorhanden war und die Landesregierung bereits dort residierte. Eisenstadt konterte mit lockenden Versprechungen im Bereich der Bauvorhaben.

Nachdem Eisenstadt die Zusage bekommen hatte, wurde damit begonnen 150 benötigte Beamtenunterkünfte in der heutigen Ignaz-Till-Straße und das Landhaus zu errichten. Das Landhaus wurde bis Ende 1929 fertig und die Wohnungen boten spätestens ab 1931 den Beamten eine Unterkunft. Diese Änderungen zeigten auch einen wirtschaftlichen, infrastrukturellen und demographischen Aufstieg der Kleinstadt.

Auswanderungsland Nummer eins

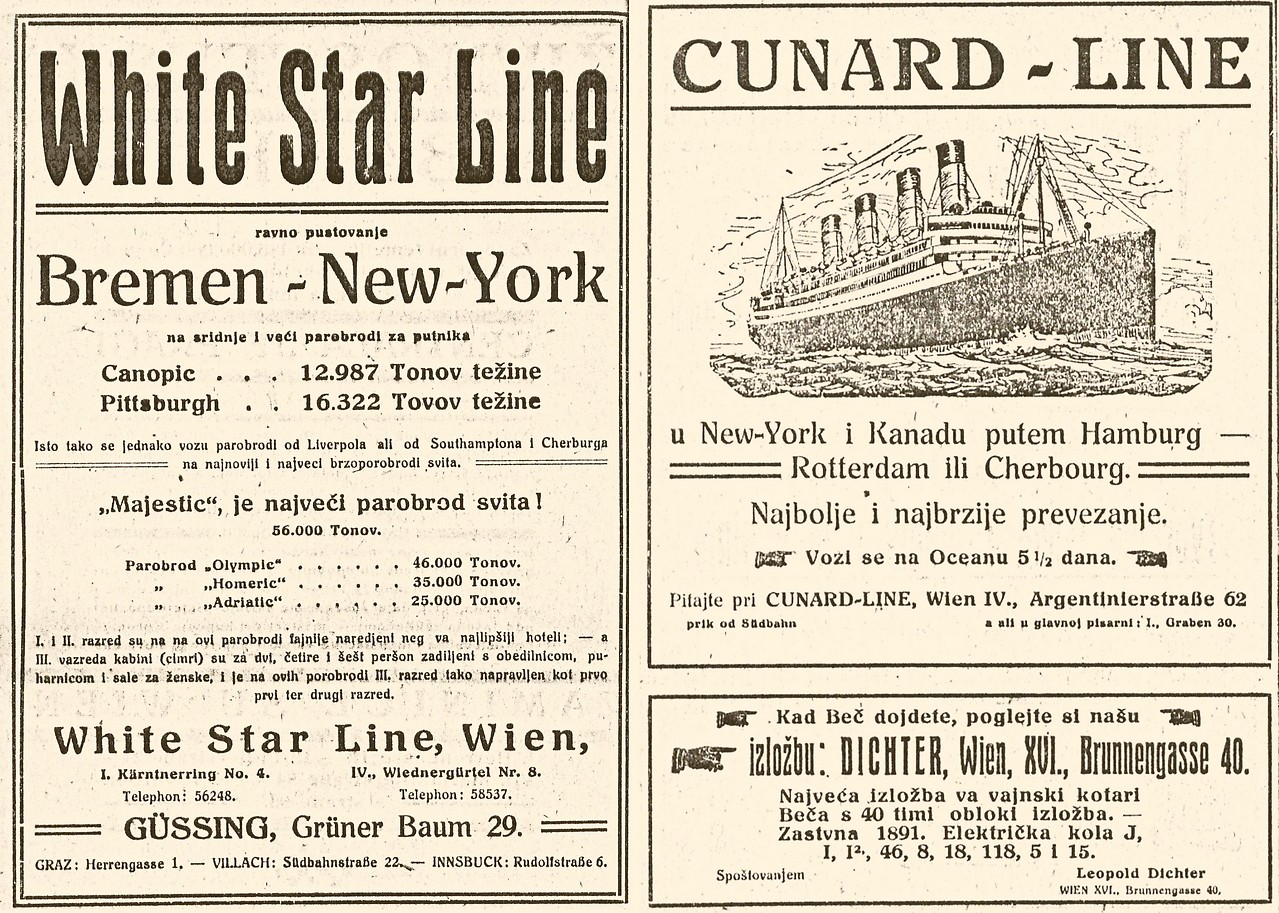

In der Zwischenkriegszeit wurde nicht nur eine Landeshauptstadt gesucht und gefunden, es begann auch die größte Auswanderungswelle aus dem Burgenland in Richtung Nordamerika. In dieser Zeit entwickelte sich das Burgenland zum bedeutendsten Auswanderungsland Österreichs. 1922 und 1923 kamen mehr als 60 Prozent aller österreichischen Auswanderer aus dem Burgenland. In diesen Jahren verließen durchschnittlich 600 Auswanderer pro Monat das Burgenland.

Aus keinem anderen Bundesland wanderten zwischen 1921 und 1935 mehr Menschen aus. Dabei nahmen die Zahlen der Auswanderer geographisch von Nord nach Süd und von West nach Ost stark zu, sodass die meisten burgenländischen Auswanderer aus dem Südburgenland nahe der ungarischen Grenze stammten. Am stärksten von der Auswanderung war hier der Bezirk Güssing betroffen. 1939 lebte jeder fünfte in Güssing Geborene in Amerika. In diesem Bezirk findet sich mit Neuberg auch jener Ort, der die meisten burgenlandkroatischen Auswanderer fasst. Über 500 Neuberger haben ihre Heimat verlassen und sind nach Amerika ausgewandert, meist in die Gegend um Chicago.

Die Beweggründe für diesen burgenländischen Exodus lassen sich in mehreren Impulsen finden, wobei die wirtschaftliche Situation mit Sicherheit ein gewichtiger Faktor war. Daneben waren die nach dem Ersten Weltkrieg aufstrebenden USA ein attraktives Ziel vor allem für die ärmsten Bewohner des Burgenlandes, die die größte soziale Gruppe der Auswanderer stellte.

Mattersburg ist anders

Obwohl Nordamerika als Ziel der meisten burgenländischen Auswanderer gilt, zogen einige auch in andere Gebiete der Welt, vor allem Südamerika. Im Bezirk Mattersburg wanderten mehr Menschen nach Argentinien aus als nach Nordamerika. Diesen Überhang findet man sonst in keinem burgenländischen Bezirk. Einzig im Ort Lackenbach findet sich ein ähnlicher Überhang. Den Ort verließen 1928 erstmals elf Männer, um nach Buenos Aires auszuwandern.

Der bekannteste burgenlandkroatische Auswanderer in Richtung Argentinien dürfte Ivan Jagsich aus Oslip gewesen sein. 1912 ausgewandert wurde er in der Zwischenkriegszeit an die Universität in Córdoba berufen, wo er Kartographie, Geodäsie, Topographie und Meteorologie lehrte und sich in diesen Disziplinen einen guten Ruf, weit jenseits der Grenzen Argentiniens, erarbeitete. Noch heute erinnert die Juan-Jagsich-Straße in Córdoba, der zweitgrößten Stadt Argentiniens, an ihn.

Das Ehepaar Perner aus Marz zog in der Zwischenkriegszeit nach Argentinien. Ihr Sohn Carlos hat als Skifahrer der argentinischen Nationalmannschaft sogar an den Olympischen Spielen 1964 in Innsbruck teilgenommen, wo er im Riesenslalom den 63. Platz für Argentinien belegte.

Von den etwa 2.200 Burgenländerinnen und Burgenländern, die in der Zwischenkriegszeit nach Argentinien ausgewandert sind, fanden nicht alle einen guten Anschluss. Andreas Fischl aus Mörbisch, der nach Buenos Aires ausgewandert war, schrieb 1929 gar einen Brief an das Wanderungsamt im Bundeskanzleramt, dass Burgenländer vor einer Ausreise nach Argentinien gewarnt werden sollten, da es für sie in Argentinien so gut wie keine Möglichkeit auf Arbeit oder Aufstieg gäbe.

Sendungshinweis

„Radio Burgenland Extra“, 25.3.2021, 20.04 Uhr

„100 Jahre Burgenland“ im ORF Burgenland

Auch die Volksgruppenredaktion des ORF Burgenland widmet sich ein Jahr lang dem Jubiläum „100 Jahre Burgenland“. In 50 Hörfunk-Beiträgen, die jeden Montag um 18.15 Uhr in kroatischer Sprache auf Radio Burgenland zu hören sein werden, erzählt Schreiber die Geschichte des Burgenlandes beginnend mit den ersten Eingliederungsideen und dem Nikitscher Aufstand bis hin zur Rolle der Esterhazys – mehr dazu in Povijest Gradišća od samih početkov.

In Anlehnung an die wöchentliche Serie in der Volksgruppen-Kultursendung ist in „Radio Burgenland Extra“ die 13-teilige Gesprächsreihe mit Historiker Michael Schreiber in deutscher Sprache zu hören. Unter dem Titel „100 Jahre Burgenland – Geschichte im Gespräch“ führt Kulturredakteurin Bettina Treiber Interviews mit dem 32-jährigen Historiker aus Nikitsch zur Geschichte des Burgenlandes. Die Gesprächsreihe wird jeden letzten Donnerstag im Monat um 20:04 Uhr in Radio Burgenland Extra ausgestrahlt. Mehr dazu in „100 Jahre Burgenland“ im ORF Burgenland.